Grußworte

Rundbrief von Galsan Tschinag vom 13. August 2024

Rundbrief August 2024-8-13

O Ihr lieben Geister aus Leserschaft, Freunden, Bekannten, Seelenverwandten in Ost und West, Nord und Süd, wo immer Ihr Euch in diesem Augenblick befindet und welchen Aufgaben Eures Lebens Ihr auch nachgeht!

Der heutige Rundbrief wird voraussichtlich die unmittelbare Fortsetzung des letzten, betitelt Achtzigstes Lebensjahr.

Im vergangenen halben Jahr haben wir, den Gepflogenheiten des hiesigen Volkes folgend, an so manchen Orten und in so manchen Kreisen weitere festliche Stunden anlässlich der Verleihung des höchsten staatlichen Titels Held der Arbeit an meine Person verbracht.

Nun möchten wir einige besondere Momente auf diese Weise mit Euch teilen.

Zunächst, wie wir in der Tuwa-Mulde von Orhon im Norden, 300 km von hier, in der Hütte unserer beiden lieben Alten Gys und Adjaa feierten. Wir wurden schier kindhaft-überschwänglich aufgenommen von dort lebenden Stammesangehörigen, die inzwischen eine der Dutzende Inseln von Tuwa-Leuten in der Zentralmongolei bilden, mit Musik und Tanz, üppigem Essen, Getränken, so auch manchen Geschenken und dies unter Freudentränen…

Erwähnt sei hier der 90 jährige Gys, Nachkomme von jener Tlingitfrau mit erschossenem Vater und verschlepptem Ehemann an der Nordseite des Altai, gezwungen somit zur Flucht vor weiteren Eingriffen des roten Terrors mit ihren 6 klitzekleinen Kindern, und angekommen nach tage- und nächtelangem Irren durch unendliche Steinwüsten an der Ostseite desselben Bergriesen endlich einen neuen Unterschlupf gefunden als eines der vielen Adoptivkinder unseres Großvaters Hylbang mit dem Titel Daamal, Anführer – dieser Gys also, seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt und inzwischen fast erblindet. Der Greis legte seinen silbergrauen, steinschweren Kopf an meine Brust und betastete das fünfzackige Goldene Sojombo, hielt es zwischen Daumen und Zeigefinger lange-lange fest und sprach schließlich: „Nun ist mein Traumwunsch in Erfüllung gegangen, da einer aus unseren Reihen diese für uns Tuwa bislang unerreichbar gebliebene Krone als Held der Arbeit des mongolischen Staates an eigener Brust tragen darf. Ach, jetzt könnte ich endlich sterben, weil diese Ehre, lange genug verweigert unserem Volk, ihm doch noch zuteilgeworden ist!“

Denselben Gedanken, eingehüllt in andere, mehr und weniger klare Worte, werde ich, werden wir aus weiteren Mündern in den nächsten Tagen vielmals zu hören bekommen. Dass Angehörige unseres Volkes bei deutlich herausragenden Leistungen noch nie mit diesem Titel belohnt und berühmt werden durften, ganz einfach deswegen, weil sie sich ihre Herkunft als Tuwa anzugeben erdreistet haben, gegen die Staatsdoktrin – „In der Mongolei gibt es keinen einzigen Tuwamenschen!“, wie deren de facto Roter Kaiser Jumdshaagiin Zendenbal meine nichtige Person im Frühjahr 1977 in Gegenwart sämtlicher Mitglieder seines hochheiligen Politbüros angeschrien und dabei sein Zeigefinger nur eine Handspanne weiter vor meinen Augen bohrende Bewegungen gemacht hat, ist seit Jahr und Tag allgemein bekannt. Und dieser schreiende Rassismus in dem erklärt internationalistischen, märchenhaft schönen Land hat im Körper der Tuwa als Volk gewiss einer tiefliegenden, eiternden Wunde geglichen. Und nun scheint wohl das Goldene Sojombo an meiner Brust, jene Eiterwunde zur Heilung zu bringen.

Ein Mann in mittleren Jahren, Nachkomme von einer Familie, stammend aus dem Altai, sang, auf dem Akkordeon spielend, zwei selbstvertonte Wiegenlieder. Die Texte erkenne ich als meine Gedichte.

Ich musste weinen, weil ich dabei an unseren Altai dachte, unser Eines und Alles, vorkommend mir wie ein hilfloses Wesen, kahlgeholzt und geschändet unter unzähligen Stiefeltritten und unbarmherzigem Wühlen von Schneiden und Spitzen, den Krallen der Gier.

Auf weiteren Festen durfte ich auch anderen meiner Gedicht-Kinder begegnen, als Lieder unter Begleitung von verschiedenen Instrumenten.

Wenige Tage später sind wir in Zaamar, im Westen, ebenso 300 km von hier entfernt, wo meine kleine Sippe eine Ersatzheimat gefunden hat. Vor 40 Jahren waren zuerst 10 Familien aus der Tuwa-Ecke eingewandert. Inzwischen sind sie auf 60/70 angewachsen.

Der Platz ist sehr malerisch gelegen am Ufer des Tuul, eines der Hauptflüsse des Landes.

Während die Älteren als Nomaden in der Steppe weiterhin bei ihren Herden geblieben, sind die Jüngeren entweder in die Städte ausgewandert oder leben in dem Landkreis als Gelegenheitsarbeiter. Zaamar ist eines der Hauptbergbaugebiete für Gold. Durch den damit verbundenen hohen Wasserverbrauch, sind viele kleinere Flüsse ausgetrocknet und der Grundwasserspiegel sinkt immer weiter. Während die Berge immer trockener werden, ist der Tuul in der Ebene immer unberechenbarer geworden, mal kommt kaum Wasser mehr, mal gibt es Überschwemmungen und Hochwasser. So war es auch an dem heißen Tag Ende Mai, als wir dort unsere schöne Feier hatten.

Was uns sehr erfreut hat, ist dies: Dem Beispiel des Onkels folgend, hat einer oder anderer aus unserer Sippe auch hier angefangen, Bäume zu pflanzen.

In allen meinen Einladungen habe ich bekanntgegeben, dass ich keine Geschenke für mich brauche. Stattdessen könnten sie ihrem Mutterland ein paar Bäume schenken. Die Spendenbereitschaft erweist sich hier als überwältigend. Die Umschläge mit den Geldern wurden an Sohn Galtai, den Chef der Baumschule, gleich weitergegeben.

Apropos Spenden, viele Menschen wollten mir außerdem doch auch etwas Persönliches geschenkt haben in Form von Silberschalen, Hadaks, wertvoller, selbst hergestellter Dauernahrung und sogar Reitpferden.

Zu diesen ländlichen Ecken sind wir hinausgefahren, damit die Menschen von dort nicht extra in die Stadt, zu unserem Haupt-Bankett in Ulaanbaatar zu fahren brauchten.

Ja, zunächst war jenes als großes Gartenfest auf unserem Grundstück geplant gewesen. Solches konnten wir jedoch nicht realisieren, der Grund war eigentlich ein nebensächlicher: Die Parkplätze. Wo sollten 100-200 Autos Platz finden in unserer kleinen Straße? Denn alle würden mit dem Auto kommen, UB ist übervoll davon, jeder hat inzwischen mindestens eines, wenn nicht mehrere. Städte sind von Autos und das Weideland ist von Tieren überfüllt, obwohl die Mongolei nur 3 Millionen Einwohner hat und anderthalb Millionen Quadratkilometer groß ist.

U n d der mongolische Mensch ist mittlerweile von Ansprüchen prall aufgefüllt. Sind sie einmal zum Fest eines Helden der Arbeit eingeladen worden, dann wollen sie alle bestens angezogen und mit dem schönsten Auto angefahren kommen. Also waren wir gezwungen diesen Umständen ins Auge zu schauen, von dem ursprünglichen Vorhaben, unter unseren so schönen Bäumen die Menschen zu bewirten, abrücken und nach einem Restaurant mit möglichst großem Parkplatz suchen. Dann fanden wir durch Vermittlung einer lieben Seele eines, aber es erwies sich als doch zu klein. Deshalb mussten wir dort zwei Feiern nacheinander, vormittags und nachmittags veranstalten, wenn wir alle Freunde, Familienmitglieder und Bekannte dabeihaben wollten. Also hatten wir einen ganzen, heißen Sommertag lang ordensdekoriert und wohlgelaunt, essend, trinkend, Menschen begrüßend dort zu sein. Das haben wir auch gut geschafft, ja, es wurden tatsächlich zwei sehr schöne Feste.

Es fehlte dann noch eine Feier für die Mehrheit des Tuwa-Volkes, die im fernen Altai lebt. Also machten wir uns am 6. Juli mit dem Auto zu dritt auf den Weg, mit unserer guten Helferseele und Alleskönner Pindik am Steuer.

Waren zwei Tage unterwegs, brachten am ersten Tag gut 1000 km hinter uns und übernachteten unter dem mongolischen Millionen-Sterne-Himmel.

Bei der Ankunft in der Bezirkshauptstadt Ölgii wurde uns ein strammes Programm angekündigt, gemeinsam initiiert von unserer dortigen Verwandtschaft und der Bezirksregierung.

Am Morgen des Tages nach unserer Ankunft, am 9. Juli, sollte es ein kurzes Treffen mit dem Vorsitzenden der Volksvertretung geben, der mich überaus höflich empfing und mir mitteilte, was er mit mir vorhätte: Ich sollte mit der höchsten Anerkennung des Bezirks ausgezeichnet werden, was im Klartext hieß: Zum Ehrenbürger des Bayan-Ölgii-Aimag ernannt und mit einer nationalen Tracht, Hut und Gürtel und einer Silberschale bei der Eröffnung des Naadam am 10. Juli vor der Öffentlichkeit geehrt werden. Übrigens würde zu dieser Auszeichnung auch noch ein weiterer Orden gehören.

Wobei mich die genannte nationale Tracht hellhörig macht, denn ich habe schon vorher solche Trachten empfangen, die aus tiefstem schwarz bestanden, was eine Farbe ist, die zwar der kasachischen Nation zusagt, mir jedoch nicht. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ich eine kirgisische, leider auch schwarz, dabei aber goldbestickt an allen Rändern, und eine tatarische Nationaltracht aus schönem grünem Samt bei anderen Anlässen bereits geschenkt bekommen habe. So lasse ich vorsichtig verlautbaren, dass ich aus der Ecke schon drei komplette Trachten besitze, aber noch keine westmongolische. Man versichert mir sofort, diesem meinem Wunsch zu entsprechen.

Und am selben 9. Juli, zur Mittagsstunde treffen wir uns mit der Verwandtschaft und den Vertretern aus Kultur und Politik zu dem festlichen Empfang. Mein Neffe, der mit der ganzen Familie alles in die Wege geleitet hatte und seit geraumer Zeit in der mongolischen Botschaft in Kasachstan arbeitet, war extra aus Astana angereist und am Abend vorher eingetroffen.

In dem festlich geschmückten Restaurant Arwin erscheinen ca. 40 Personen zu diesem Anlass. Der große Chef, der mich Stunden zuvor empfangen hat, sitzt mir zur Rechten und dazu auch der Vorstand vom mongolischen Schriftstellerverband des Bezirks. Diese Dichterkollegen hatten dafür gesorgt, dass einige Erzählungen und Gedichte von mir vom Mongolischen ins Kasachische übersetzt und veröffentlicht worden sind.

Auch hier war mein Wunsch, kein persönliches Geschenk zu erhalten, sondern für die Bewaldung der Mongolei zu spenden, bekanntgegeben worden, so überreichten die meisten Gäste mir Umschläge mit Spenden. Besonders rührend kommen mir jene Geldscheine vor, die lediglich in einem gefalteten Stück Papier ohne Namensangabe liegen.

Das Fest verläuft sehr herzlich. Tuwa, Kasachen und Vertreter weiterer Minderheiten am Ort, sowie Freunde, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und Familienmitglieder prägen die sehr persönliche, feierliche Atmosphäre.

Viele kurze Reden werden gehalten und ein jeder beteuert auch hier, über die Auszeichnung des Vertreters eines bisher übergangenen Mitglieds der Vielvölkerfamilie der Mongolei, so erfreut zu sein, als wenn man selber dahintersteckte.

Nun zum nächsten, und zwar staatsträchtigen Tag: Abgeholt werden wir von einem Oberst im Dienstauto, welches uns ungehindert durch das abgesperrte Gebiet zum Stadion in Ölgii bringt. Dort haben wir zunächst, wie alle Sonderberechtigten, die überaus steile Treppe mit hohen, dazu noch unregelmäßigen Stufen zur Tribüne keuchend und schwitzend zu erklettern. Und dann die vorbestimmte Reihe endlich erreicht und so ein wenig erleichtert, müssen wir jedoch mit Herz schmerzender Sorge zuschauen, wie sich ein sehr alter Mann unter vielen Orden und mit einem Gehstock in jeder Hand, hinaufbemüht – von vorne gezogen und von hinten geschoben, o Himmel! Wenig später werden wir ihn kennenlernen und erfahren, dass er als ein legendärer Kämpfer genau im einhundertsten Lebensjahr steckt.

Ist vorhin beim Hochklettern mein heimlicher Gedanke gewesen: „Großer Himmel, wie komme ich nachher hier wieder hinunter?“

Nun aber, der in lautestem Kasachisch kindhaft offen geführten Selbstdarstellung meines Platznachbarn zuhörend, versuche ich, mich selbst zu belächeln: „Schaue doch, du hasenherziger Grünschnabel, auf diesen wahrhaften Kämpfer unter Last von Jahren und allmöglichen Ablagerungen des Dauerkampfes Leben!“

Der Aksakal, dekoriert an der ganzen Vorderseite von oben bis unten mit Orden und begleitet von einem jungen Mann, vielleicht sein Urenkel, kommt mir tatsächlich wie ein Exponat vor, dem zuschauend und zuhörend ich so manches noch dazulernen könnte. „Am siebten Tag des sechsten Monats des Jahres 1947 verlor ich während einer Schlacht an der Südwestgrenze eines meiner Augen“, sprach er so laut wie bei einem öffentlichen Vortrag. Und seine Stimme erklang dabei kein bisschen traurig, sondern fast heiter oder zumindest trotzig-standhaft. Was man daraufhin auch erfuhr – er gehörte zu den Kämpfern der siebzehnten sowjetischen Armee. Über solches durfte man in unserer jüngsten Vergangenheit nicht reden. Wenn dieser Hochbetagte es nun so offen sagt, denke ich, müsste jenes Staatsgeheimnis wohl bereits verjährt sein.

Eine knappe Stunde später, während wir Beide als Helden dieses 103. Feiertages der Gründung des Mongolischen Staates unten die Bühne des Stadions betreten, wird unser Hundertjähriger mit einer Urkunde und weiteren Geschenken des russischen Botschafters in der Mongolei geehrt, was mich besonders erfreut, weil dadurch jeder Zweifel an seinen vorherigen kindhaft lockeren Aussagen beseitigt ist.

Doch zunächst sitzen wir in der ersten Reihe auf roten Stühlen als Ehrengäste auf der sonnenbeschirmten Tribüne, von hier aus haben wir einen hervorragenden Blick über das ganze Stadion.

Und schon werde ich gerufen, muss also wieder nach unten klettern und einen unendlich weiten Weg, wie mir erscheinen will, zurücklegen. Dann werde ich in das hermetisch abgesperrte Areal hineingelassen. Der rote Teppich ist vorhin ausgerollt worden, wie wir von oben beobachtet haben.

Nun schreitet vor mir eine Garde, die Staatsfahne auf den Händen tragend, zum Fahnenmast und ich schreite hinter ihr. Der ausgelegte Teppich hat vorhin, von oben, so glatt ausgeschaut, nun aber merke ich, wie er in Wirklichkeit doch ist – alles andere als eben, mit Beulen über Beulen, denn darunter ist doch die Steppe mit den vielen Büscheln aus Gräsern und Blumen. Und schon deswegen, blinkt in meinem Hirn das Signallicht, bleibe bitte vorsichtig, Alterchen! Verfalle keinesfalls dem Leichtsinn, es den jungen, wohltrainierten Männern vor dir gleichzutun und in die Höhe zu schauen!

Am Ziel angelangt befestigt die Garde die Enden der Fahne am Mast, in dem Moment erklingt die mongolische Nationalhymne, alle Menschen erheben sich von ihren Sitzen und ich gehe daran, meine ehrenvolle Aufgabe zu erfüllen – die Fahne zu hissen. Damit ist das Naadamfest im westlichsten Zipfel der Mongolei feierlich eröffnet und ich darf zunächst zu meinem Platz und meiner Frau zurückkehren!

Also erklimme ich zum zweiten Mal die steile Treppe der Ehrentribüne, in der Gurgel einen kleinen süßen Rausch des Ruhmes und gleichzeitig auch einen bitteren, schweren Nachgeschmack spürend.

Damit aber noch nicht genug, gegen Ende des ersten Teils der Eröffnungsfeier, nachdem kostümierte Reiter, Tänzer, Sänger, Musiker, Ringer und Bogenschützen im Stadion aufgetreten sind, muss ich abermals den Abstieg durchstehen und bei grausam sengender Mittagshitze erreiche ich heil und gesund, ja, vor fremden Augen, vielleicht, die Zähigkeit und Haltung eines Kämpfers in vorgerücktem Alter herauskehrend, die weit entfernte Bühne.

Sogleich wird der Erlass meiner Ernennung zum Ehrenbürger des Bayan-Ölgii Aimags über Lautsprecher verlesen, der Oberst und einige junge Männer fangen an, mir meinen Deel auszuziehen und ihn zusammenzulegen. Ein schöner, himmelblauer Seidendeel nach westmongolischer Machart wird mir angezogen, ein silberbesetzter, gewichtiger, steifer Ledergürtel angelegt, ein blauer Hut aufgesetzt und dann werden mir die Urkunde und eine Silberschale mit Aarul sowie ein Hadak vom Bezirkschef überreicht. Der dazugehörige Orden wird gleich am neuen Deel befestigt.

So neu eingekleidet muss ich ans Mikrofon treten und halte eine kurze Dankes-Rede in drei Sprachen: mongolisch, tuwinisch und kasachisch.

Womit meine Pflicht erfüllt ist. Ich möchte so schnell wie möglich der Hitze entkommen, winke meiner Frau zu, die von der Tribüne aus nach mir Ausschau hält, worauf sie auch schnell kommt, mich spielerisch beäugt und sagt, ich sähe ja ganz anders, aber gut aus! Gratulanten bestürmen mich. Fotos werden gemacht. Höre Worte in drei Sprachen und bedanke mich jedes Mal in der soeben gehörten Sprache, berieche viele Schläfen und küsse wohl auch manche Backen. Vergesse dabei keinesfalls, mich in Richtung des Ausgangs zu bewegen. Sehe mit einem Mal vor mir die aufgesperrte Tür desselben Dienstwagens, der uns heute morgen herübergebracht hat. Im nächsten Augenblick setzt sich das Fahrzeug auch schon in Bewegung. Und ich vernehme die Frage: „Wohin?“

„Nach Hause!“ sage ich und füge dem dann hinzu: „Dorthin, wo wir abgeholt wurden!“

Damit meine ich vor allem die Kühle, die die Wohnung unseres Neffen Zolbajr ausstrahlen dürfte, ja, dorthin möchten wir uns schleunigst zurückziehen. Die Hitze, o die ist ganz einfach: schrecklich!

Minuten später, gelandet in der kühlen, stillen Wohnung, denke ich an das mongolische Sprichwort: Hünii hüü tug tsch´ örgüdeg, tugal tsch´hariuldag – Mal Fahne gehisst, mal Kälber gehütet, das ist das Schicksal so manchen Menschenkindes!

Nun ist geschehen, dass ich als erster aus meinem Tuwa-Volk die Fahne des mongolischen Staats habe hissen dürfen. Was soll ich dazu sagen? Wohl das, was ich zeitlebens gedacht und wie ich gelebt habe – weiterhin: Mut – Demut… Mut – Demut… Mut – Demut…

Am nächsten Morgen setzen wir unsere Reise endlich in Zielrichtung Hoher Altai fort. Erreichen zur Mittagsstunde den Owoo auf dem Sattel des Haaktyg, wo vor genau 29 Jahren und zwei Tagen die von mir geführte große Karawane, ebenso zur Mittagsstunde, angekommen war. Dort ist eine ganze Menge Autos zu sehen, aber kein einziges Pferd. Damals waren viele Reiter gekommen und vor allem Motorräder und russische Jeeps. Die Zeiten haben sich eben geändert.

Zuerst werden wir von feierlich Gekleideten, die Mehrheit davon in tuwinischer Tracht, umringt und auf traditionelle Weise mit Milch und Schnupftabakflaschen begrüßt. Dann begeben wir uns zum Owoo, umrunden ihn und bringen dort Hadaks an, die Menschen folgen uns.

Ein Auto wartet in Sichtweite und nun steigen drei Personen in mongolischen Deels aus.

Sie grüßen uns höflich auf mongolisch und als sie dann ihre Namen nennen: Aitugan, Janbota und Soronzonbold, da erst merke ich, es sind zwei Kasachen, der höchste Chef des Landkreises und die Chefin der Volksvertretung und den dritten erkenne ich als Tuwa-Mann wieder. Alle aus der Chefetage des öffentlichen Lebens waren also auch hier, auf der Landkreisebene, wie dort, auf der Ebene des Bezirks, mongolisch gekleidet, im Gegensatz zu früher, wo ein jeder im Dienst des Staats einen Anzug mit einer Krawatte zu tragen pflegte.

Nun gratulieren sie mir amtlich offiziell zu meinem Titel. Dann erfahre ich, was sie vorhaben: Der Landkreis Zengel wird seinem ersten Helden der Arbeit zu Ehren übermorgen ein Volksfest geben. Ich werde gefragt, wo es stattfinden soll, im Kreisstadion oder im Freien irgendwo draußen? Sofort entscheide ich mich für unser Sommerlager in der Nähe des heiligen Berges Haarakan. Und somit verabschieden wir uns und fahren in zwei Richtungen davon, die Chefs flussabwärts zur Kreissiedlung zurück und wir flussaufwärts zum Haarakan.

Die Aussicht entlang des Haraaty-Tales, o was für eine Augenweide und welch anderes Lebensgefühl erweckend nach den Tagen unter Hitze und Ausdünstungen jener überfüllten Welt mit all den rauchig- staubigen Städten. Wie bei jeder Ankunft tauchen wir beide Hände ins Wasser und begrüßen den Fluss, lassen sie in der frischen Brise aus Richtung der Gletscher trocknen und denken: Endlich sind wir wieder zu Hause, in unserer großen Jurte Hoher Altai!

Nach einer weiteren Stunde Fahrt erreichen wir das Sommerlager in Artyschtyg aksy, am Ausgang zum Wacholdertal.

Kaum aus dem Auto gestiegen, werden wir gebeten, in die Bödej, die Neuvermählten-Jurte, einzutreten. Eine lieblich-hübsche Behausung, geschmackvoll ausgestattet und alles drinnen noch glänzendfrisch. Uns gegenüber sitzt das junge, glückstrahlende und dabei auch schüchtern wirkende Ehepaar in wolkenhellen Seidentrachten und dazu passenden Strohhüten. Der Mann, der uns mit großen, glänzenden Augen zwischendurch immer wieder anblickt, ist der taubstumme, aber mit umso klarer sprechendem Gesicht, unser Liebling Orgilai, der letztes Jahr ein paar Monate lang bei uns so tüchtig und ehrlich gearbeitet und daher von uns Beiden einen Kleinlaster geschenkt bekommen hat. Das müssen wir an dieser Stelle unbedingt erwähnt haben, da wir in den nächsten Tagen von vielen Seiten zu hören bekommen: Jenes unser Geschenk habe ihn wohl bestärkt und ermutigt, eine Frau zu finden, gewillt, mit ihm eine gemeinsame Wirtschaft zu führen und so auch ihn zu heiraten. Seitdem habe er mit seinem Augapfel, dem Auto, vielen Menschen so sehr geholfen, dass alle von ihm nur das Beste reden.

Nebenan ist die uns inzwischen wohlbekannte kleine Jurte aufgestellt. Nun werden wir von der Familie Todug zum dritten Mal bejurtet, was gleichbedeutend mit dem Wort verheiratet ist. Unser Gepäck ist schnell eingeräumt, das Feuer im Ofen wird entzündet und so schicken wir den Rauch aus wacholdergeschwängertem Jak-Dung von unserem eigenen Herd wieder einmal in den Altaihimmel – schauet, o Vater Himmel, wir sind wieder da!

Uns wäre es lieb gewesen, wenn wir ein bisschen hätten durchatmen dürfen, doch was könnten wir tun gegen den heranströmenden Ablauf des Lebens? Dieser diktiert uns schon am übernächsten Tag ein weiteres und zwar das größte Fest dieses festgeschwängerten Jahres. Alle in der Umgebung sind mit den Vorbereitungen dazu beschäftigt. Wir hören von 23 Schafen, die neben einer sechsjährigen, gelten Stute zum Verzehr des festenden Volkes geschlachtet werden sollen. Das hätten die Bewohner des Tals auf einer Versammlung selber beschlossen.

Als wir davon erfahren, bekommen wir einen solchen Schreck, da wir vor unseren geistigen Augen einen Fluss aus schäumendem Blut strömen und einen Hügel aus rohem Fleisch aufeinandergestapelt zu sehen glauben. Dem folgt der Gedanke: Großer Himmel, wer wird denn eine solche Tierleichenmenge vertilgen?

Aber darauf erfahren wir, dass es doch eine gute Lösung gäbe: Eine Gruppe von Männern soll das Pferd in gemeinsamer Arbeit schlachten und dessen Fleisch garen. Und die Schafe würden von jedem Haushalt, der eines gespendet hat, selber geschlachtet, gegart und zubereitet in der Festküche eingeliefert werden, sodass wir Zwei kein einziges Tier sterben und sogar keinen Tropfen Blut zu sehen brauchen.

Tatsächlich bekommen wir selbst am Festtag nur symbolisch eine kleine Portion zum Kosten, anstatt jenem anfangs befürchteten Fleischberg begegnen zu müssen.

Wir sind nun einmal selber Gäste und Gastgeber zugleich und sind da, um den hohen, vom Staat vergebenen Titel mit unserem Volk zu feiern. Und so verhalten wir Zwei uns zu den bevorstehenden Ereignissen.

Dann kommt wieder einmal ein sehr schönes Fest zustande, da es an alte Traditionen anknüpft, in großer Eintracht verläuft und zu allgemeiner Lebensfreude beiträgt. Von weither, ja, aus allen Ecken der mongolischen Lande sind gekommen: Gäste, Zuschauer, Ringer, Schützen und Rennpferde.

Mit einer Festrede und Geschenken der Kreisleitung fängt es an. Der Kreis-Chef tritt, ein bildhaft schönes hellbraunes Pferd mit schwarzer Mähne in silberbeschlagenem Zaum an der Hand führend, vor die Bühne, überreicht es mir, zusammen mit einer Urkunde, in der es heißt, ich hätte den Namen und die Traditionen des Hohen Altai Millionen Menschen nähergebracht und wäre dabei selber zu einem Schriftsteller von Weltruhm erwachsen. Die Chefin der Volksvertretung folgt ihrem Chef mit einer persönlichen Spende von einer Million Tugrik für unser Fest.

Es bleibt aber nicht bei dem einen Pferd und der Million Tugrik! Immer wieder kommen Menschen mit Geldumschlägen zu ihrem Erstlingshelden und gratulieren ihm. Im Laufe des Tages bekomme ich nochmals einen neuen Deel, diesmal einen bühnenreifen, rotblauen D´wa-Lawaschak. Die Spender sind Nachkommen meiner Base Marshaa, der ältesten der vielen Töchter unseres Onkels Sama und dessen Frau Pürwü. Mehr als fünfzig Personen umkreisen mich, ziehen mir den westmongolischen Deel aus und kleiden mich neu ein – übrigens, Tage später gehen wir an dieser Stelle vorbei und finden auf der Wiese zwei Hustenbonbons, die ich an jenem Tag im Brustlatz getragen hatte – überreichen mir außerdem eine Silberschale und noch ein Pferd. Dem dann ein weiteres folgt, diesmal von den Nachkommen von Schirning, einem Vetter unseres Vaters.

Meinen Dank spreche ich in vier verschiedenen Sprachen aus: mongolisch, tuwinisch, kasachisch und deutsch, denn es wohnt auch eine deutschsprachige Reisegruppe unserem Fest bei. Sie ehrt mich mit einer gehaltvollen Rede und einem Geldgeschenk, das kunstvoll fein gefaltet, mit Bonbons dekoriert und an einem Faden aufgehängt ist. Die Tugrikscheine erinnern uns an einen Baum. Solche Dekoration habe ich noch nie gesehen und von meinen Leuten offensichtlich auch keiner. Ich zeige es später herum und sage: Selbst da könnten wir von unseren fernen Gästen lernen, wie man Geldscheine als Geschenk anbringen kann.

Kasachische Menschen zeigen sich genauso erfreut über meine Auszeichnung wie die Tuwa, denn ich bin doch, um es hier noch einmal zu erklären, im lokalpatriotischen Sinne auch deren Erstling mit dem Titel – der Landkreis Zengel mit seinen 10500 Einwohnern hatte bislang keinen eigenen Helden gehabt. So erreichen mich Geschenke genauso aus kasachischen Ecken, und in der Hinsicht merke ich diese eine Sache: Die welterfahreneren Kasachen verstehen es, ihre Gemütswallungen heftiger und überzeugender auszudrücken als wir Tuwa. So sprechen und singen sie lauter, drücken einem die Hand fester, laden einen offener zu Konak, als meine Stammesangehörigen. Hier ein Beispiel: Von einem gewissen Tönkeris, an den ich mich nicht zu erinnern vermag, Arzt von Beruf und geboren im gleichen Jahr wie ich, überbringt mir ein Tuwa-Mann sogar eine Videobotschaft samt 60 000 Tugrik. Der Gratulant spricht vom Tör einer gewaltigen Kasachenjurte aus Folgendes ins Handy: „O mein Kurdas, hör mir bitte zu! Mich kennt nur das Volk unseres Landkreises, dich aber die Bewohner vieler Länder. So freue ich mich über deinen Heldentitel nicht anders, als wäre er mir selber verliehen worden. Versuche bitte, Dich weiterhin gesund und nützlich für das Wohl der Menschheit zu erhalten! Hier schicke ich Dir über meinen Freund aus Deinem Stamm diese drei 20 000-er Scheine, wohlwissend, du wirst dadurch nicht reicher, genauso, wie ich davon nicht ärmer werde. Halte es aber für eine liebe Geste vonseiten eines Deiner Mitbewohner unserer gemeinsamen Wiege Altai!“

In den nächsten Tagen genießen wir die schöne Altaiwelt und folgen so manchen Einladungen zu kleinen Jurtenfesten, die uns zum wievielten Mal nun schon zeigen, wie unkompliziert solche zustande kommen und welch große Freude sie im Herz- und Seelenraum zu erwecken imstande sind. Hier denke ich an unseren Besuch im jenseitigen Wacholdertal bei der Familie Hörwe und Hartabora. Da wir mit dem Auto wegen des hohen Wasserstands nicht durch den Fluss zu fahren wagen, rufen wir die spielenden Kinder am anderen Ufer herbei und fragen, ob ein Erwachsener da sei. Ein Mädchen rennt zur hintersten Jurte und sogleich kommt ein Mann heraus. Er tritt barfuß ins kalte Wasser des wild strömenden Gletscherflusses und räumt dort große Steine zur Seite, befreit auf diese Weise die Furt von Hindernissen. Dann zeigt er uns genau, wie zu lenken sei, damit wir unbeschadet an das andere Ufer gelangen.

In der Jurte sehen wir weitere Kinder, darunter drei ziemlich gleich große Mädchen dicht beieinandersitzend und eine jede mit einem Brett auf dem Schoß, Mengen ausgerollten Teigs zu Nudeln schneidend, sodass uns vorkommt, wir wären in eine Nudelmanufaktur geraten.

Ihnen gegenüber spielen kleinere Kinder still und friedlich miteinander. Während des Teetrinkens erfahren wir, dass die beiden noch jungen Eltern schon sieben eigene und dazu noch zwei Waisenkinder bei sich aufgenommen haben. Draußen im Jurtenschatten sitzend essen wir Zuiwang – geschnetzeltes Fleisch zusammen mit gedämpften Nudeln gebraten. Dass unangemeldet plötzlich drei zusätzliche Esser aufgetaucht sind, bereitet den Jurtenbewohnern offensichtlich keinerlei Problem.

Es schmeckt gut, wie jedes Essen im Freien und vor allem begeistert uns die Fröhlichkeit der Kinder und der kleinen Geißlein um uns herum, einige davon schneeweiß, andere kohleschwarz. Mir sind sie als Nachkommen zwei verschiedener Züchtungen von Kaschmirziegen bekannt. Die schwarzen vor dreißig, vierzig Jahren aus der Sowjetunion, die weißen erst vor drei, vier Jahren aus der tausend Kilometer entfernten südlichen Gobi herübergebracht. Pindik, unser Fahrer, ist stolz und froh sie dort zu sehen, denn er erkennt sie als die Nachkommen der siebenunddreißig Vater- und acht Muttertiere, die er damals in einem Kleintransporter herübergefahren hat.

Am Vortag des nächsten und vorerst letzten Festes umrunden wir im Auto bei Gewitter den Schwarzen See. Dabei sehe ich mit wehmütiger Freude meine Sommerheimat vor einem reichlichen Jahrsechzig wieder. Das südliche Ufer, wo wir damals übersommerten und dabei, um das Staatssoll zu erfüllen, jeden Abend und Morgen die gemolkene Milch an der Sammelstelle abgaben, ist heute eine Wohnstätte nur kasachischer Familien geworden. Am gegenüberliegenden Ufer, in der Bucht unterhalb unseres Familien-Owoos, wohnen noch Tuwa-Leute. Ich möchte die Jurte besucht haben, die genau dort steht, wo damals unsere Jurte gestanden hat.

Drinnen ist aber niemand. Deshalb gehen wir zu der nächsten Jurte und ich erkenne in dem ersten Menschen, der uns verlegen grüßt, gleich einen Nachkommen von Sumun-Sekretär Madshig mit dem Spitznamen Baschbaar – Kopf-ab! – denn der Mensch galt im Volk als ein ängstlich-treuer Diener des Staats, geblieben dabei gütig und weichmütig den Mitmenschen gegenüber, da er die dreißiger Jahre mit den Massenverhaftungen und -erschießungen hatte miterleben müssen. Er pflegte, einen bei kleinem Ungehorsam schnell zu warnen: „Sag und mach das bitte nicht, sonst Kopf ab, mein Lieber!“

Ein Nachkomme jenes friedfertig-ängstlichen Staatsdieners bewohnt seit vielen Jahren diese steil abfallende Bucht in den Sommermonaten mit seiner Sippe. Damals müsste mein Gegenüber noch ein kleines Kind gewesen sein, denn ich kann mich an ihn nicht erinnern, obwohl ich seine große Schwester Guman und deren kleinen Bruder Dostu kannte, mit dem ich sogar rührend eng befreundet gewesen. Beide sind heute leider nicht mehr am Leben. Aber deren kleiner Bruder Baatarhuu – Heldenjunge – erinnert sich dankbar einer Gabe von uns vor gut dreißig Jahren an seinen ältesten Sohn, dessen Jurte nun auf dem damaligen Platz unserer Jurte steht. Nachdem das kommunistische Regime zusammengebrochen und religiösen Tätigkeiten jeder Weg freigeworden war und wir Nachkommen von Hylbang den Familien-Owoo auf dem Haaj-Oruk wiedereinweihten, haben wir, dem Beispiel jenes großen Vorfahren folgend, ein Fest veranstaltet und dabei an das Volk Wohltätigkeitsgaben verteilt. Ja, da habe ich als Häuptling unter anderen den minderjährigen Hüter einer Schafherde in sichtbarer Nähe herübergerufen und ihm einen Anteil wie jedem Festteilnehmer in die Hand gedrückt, mit den Worten: „Bringe, Junge, diese Gabe zu deinen Eltern mit dem Gruß des jüngsten Enkels vom Gründer des hier und heute wiedergeweihten Owoos nach so vielen Jahren!“

Am 21. Juli findet das inzwischen schon zur Tradition gewordene

Kunst- und Kulturfestival des Tuwa-Volkes Hey-A`t – Segen zum Glück – in der Ebene des Gusgunnug, Rabental statt.

Der Morgens fällt sehr kalt aus und es regnet so stark, dass das Regenwasser vom Schornsteinrohr aus in die Jurte läuft und bei einer heftigen Sturmbö löst es sich aus der Verankerung, sodass wir schnell eingreifen müssen. Das Wetter verzögert die Abfahrt, aber nach etwa einer Stunde klart der Himmel doch auf und wir begeben uns zum Festplatz. Die Bogenschützen haben mit ihrem Wettkampf schon begonnen und auch die Reiter sind bereits gestartet. Hier und da hat man einige kleine Verkaufsstände aufgebaut und festlich gekleidete Menschen schlendern dazwischen entlang.

Wir werden gebeten, im Hauptzelt Platz zu nehmen, direkt vor uns den Festplatz und den Haarakan, der unter dem nun blau strahlenden Himmel groß und erhaben aufragt. Weitere Gäste betreten das Zelt, sodass es zu traditionellen Begrüßungen kommt. Galtai erscheint mit einer Gruppe von gerade erst angereisten Gästen aus dem deutschsprachigen Europa, so auch mit den Mitgliedern seiner Familie.

Recht bald nach der offiziellen Eröffnung des Festivals durch dessen diesjährigen Organisator kommt der aufregendste Moment: die Übergabe meiner Führungsvollmacht als bisheriger Häuptling an meinen jüngsten Sohn Galtai. Wir, Vater und Sohn, treten in die Mitte des Platzes und werden, ein jeder von seinen Begleitern, umgekleidet. Zuerst löse ich meinen Gürtel mit dem schweren Feuerzeug und dem ellenlangen Dolch, den Wahrzeichen der Häuptlingswürde, ab und reiche dieses gewichtige, klirrende Gepäck hinüber. Und dann nehme ich meine Mütze, gealtert mit mir, begleitend mich als beschützendes Schild durch viele Jahre und Orte und durchtränkt dabei bestimmt vom Schweiß meines Kopfes, den Ausdünstungen meines Körpers, so auch von sehr unterschiedlichen Gerüchen und Ausstrahlungen all der von mir betretenen Ecken des Planeten Erde und mir begegneten Lebewesen daselbst, vom Haupt ab, führe sie beidhändig gegen die Stirne, halte sie reichliche Pulsschläge lang daran, mit geschlossenen Augen, mich bei ihr bedankend dafür, dass ich solange, bis mein pechschwarzes Haar im Zeitenwind hat erbleichen müssen, in ihrem Schutz einen klitzekleinen zwar, aber stolzen Volksführer habe darstellen dürfen, und betend, dass sie meinen Nachfolger samt unserem kleinen, gefährdeten Volk weiterhin beschirmen möge. Und dann endlich setze ich sie dem Sohn als eigener Fortsetzung mit flammenden Vaterwünschen auf den Kopf. Und in diesem Augenblick mochte Galtai, von Fremden flüchtig geschaut, mich um einen halben Kopf überragen, für mich jedoch, steht er aufgeregt, verlegen und hilflos vor mir, wieder einmal jenes kleine Kindswesen, das er einmal gewesen ist. So lege ich die Innenflächen beider Hände um seine jungen, ja, in meinen geistigen Augen immer noch kindhaft zart wirkenden Backen, ziehe den Kopf, seit ein paar Pulsschlägen unter der Häuptlingsmütze mit den flammendroten Fransen, zu mir heran und berieche ihn an beiden Schläfen.

Schon beim Anlegen meines neuen Gürtels merke ich eine sehr deutliche Erleichterung. Denn habe ich seit Jahren bei jeder Ankleidung immer einen Helfer gebraucht, nun habe ich es ganz allein geschafft. Und die neue Tuwa-Mütze kommt mir so leicht und bequem vor. Also meine ich: Jeder Würde haftet auch eine gewisse Bürde an.

Anschließend richte ich eine kurze Abschiedsrede an das eigene Volk mit Dank dafür, dass ich so viele Jahre dort, wo ich war, mich am guten Ruf unseres Tuwa-Volkes immer habe sonnen dürfen, und bitte darum, meinem Sohn weiterhin so beizustehen, wie vormals ein jeder nach eigenen Kräften es auch bei mir getan hat, denn ich habe das Amt, wie ich es zu wissen glaube, in gute Hände gelegt. Sage dann auch noch, dass ich ab diesem Augenblick nur ein D´wa Aschgyjak – ein alter Tuwa-Mann – bin, weiterhin gewillt aber anhand meiner Lebens- und Welterfahrung, unserem Volk und einem jeden seiner Mitglieder bei Schwierigkeiten beizustehen…

Die Rennpferde sind inzwischen am Ziel angekommen und die Ringkämpfe beginnen. Einige Erwachsene und viele Kinder und Jugendliche treten an. Am schönsten ist es, den ganz Kleinen zuzuschauen, die sich in der Reihe aufstellen und zum Schluss auch kämpfen. So spielerisch leicht treten sie gegeneinander an und werden freundlich an die richtige Seite geleitet, wenn sie in der Aufregung vergessen, wohin und wie sie nach ihrem Sieg oder ihrer Niederlage zu laufen haben. Es ist erfrischend und erheiternd, diesen kleinen Ringern zuzuschauen. Zum Schluss bleiben ein hochgeschossener Junge und ein niedlich kleiner Steppke für den Endkampf übrig. Ganz liebevoll hebt der viel Größere und natürlich Stärkere den puppenhaft Kleinen hoch und legt ihn sanft auf dem Boden ab. Sagt ihm lobende und ermunternde Worte wohl: Wachse und werde ein großer Ringer! Beide bekommen später ihre verdienten Preise.

Am nächsten Tag beginnen wir, unsere Sachen für die Weiterreise zusammenzupacken, werden von unseren Gastgebern am Abend zum Tee und Essen in die Jurte gebeten und so auch am nächsten Morgen zum Abschiedsessen eingeladen, denn wir fahren anschließend nach Zengel.

Ich hatte um einen Gesprächstermin mit dem Chef der Kreisleitung gebeten, denn ein Herzensanliegen von mir ist die Wiederherstellung des zerstörten Tuwa-Friedhofs, den ich unter Verwendung beträchtlicher Mittel vor Jahren angelegt hatte und in den folgenden Jahren aber wohl von muslimischen Chauvinisten brutal zerstört worden ist.

Ich kündige, zunächst mündlich, Strafanzeige an und fordere von der Kreisleitung mit allen ihren Gesetzes- und Finanzorganen Schadensersatz für die abgeholzten Bäume, den zerstörten Brunnen und den gestohlenen Zaun. Mir wird versichert, dass nach den Tätern gesucht und fortan unser Friedhof besser geschützt werden soll.

Ja, der Friedhof, der bietet wirklich einen traurigen Anblick als wir bei unserer Weiterfahrt dort haltmachen und den Toten unsere Ehre erweisen. Die Gräber meiner Eltern und Verwandten sind noch vorhanden und die Inschriften auf den Steinen meist lesbar, aber, kein einziger Baum wächst dort mehr, das Brunnenhaus mit der Pumpe ist zerstört. Und überhaupt: dass es hier einmal einen Zaun mit einem jungen Wald gegeben hat, kann man längst nicht mehr erkennen, während der kasachische Hauptfriedhof, damals ohne Zaun, heute bestens bezäunt und beschützt vor den Augen aller daliegt.

Nun, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe dem höchsten kasachischen Vertreter am Ort gesagt, dass ich die Weltgemeinschaft bis zur UNO darüber informieren könnte, und ich hoffe, er wird diese meine Worte nicht für eine leere Drohung gehalten haben.

So verlassen wir also den Altai, seine Berge, Flüsse, Steppen und fahren in Richtung des großen Khirgas-Sees im Nordwesten des Landes. Die Landschaft wird immer trockener, viele Kamele sehen wir rechts und links der Piste und einige auch direkt auf dem Weg. Nach vielen Hundert Kilometern Fahrt taucht und taucht der See immer noch nicht auf, obwohl wir immer wieder meinen, Wasser am Horizont zu sehen. Es ist wohl nur eine Luftspiegelung gewesen. Die Sonne geht unter, der Himmel strahlt noch in einem zarten violetten Licht, als wir ganz plötzlich in einer Senke den riesigen See ganz dicht vor der eigenen Nase liegen sehen. Dabei gleicht er einem Meer. Das Ufer ist sandig und es gibt auch Möwen, wie in Deutschland an der Ostsee, nur dass der Strand menschenleer ist. Mithilfe des Lichts von einer Solarlampe bauen wir schnell unser kleines Zelt auf, lassen die Eingangstür offen und schauen wieder einmal direkt in das Glitzern und Leuchten des vollkommen klaren Sternenhimmels über uns.

Am nächsten Morgen, zu früher Stunde waschen wir uns am See, trinken Tee und kommen ohne größere Probleme durch den Sand zurück auf die Piste, die bald in eine Asphaltstraße übergeht. Nun werden wir schnell vorankommen und den Riesen Mongolei irgendwie an der Körpermitte packen, um am nächsten Tag noch bei Sonnenlicht am Ziel, im eigenen Hof und Haus anzukommen.

Und so geschieht es auch. Am Abend des nächsten Tages freuen wir uns über den Empfang mit frischem Milchtee und dem nun schon zur Tradition gewordenen Empfangsmenü nach jeder anstrengenden Reise, bestehend aus Haus-Bansch in einer Zwiebelbrühe vom Hammel-Lendenwirbel und -Beckenstück in der eigenen Küche und blicken auf den Garten mit den wie um die Wette gewachsenen Bäumen und Sträuchern. Unsere Kinder und das Enkelvolk schauen schnell herein, um uns zu begrüßen. Wir erstatten ihnen einen Blitzbericht.

Pindik sagt: 4000 km gefahren.

Bienchen: Es war sehr, sehr, sehr schön, wenn auch zwischendurch ein wenig anstrengend.

Und ich deklamiere zwei Gedichtzeilen aus der Feder des alten Geheimrats:

Vom Osten nach Westen

Zuhause am besten!

Auch hierzulande heißt es: Zum Glück gelangt die Jugend rennend, das Alter aber sitzend!

Tatsächlich fühlen wir uns unter unserem eigenen Dach, wie die Schwaben zu sagen pflegen, saumäßig wohl und freuen uns auf die wieder einmal eingekehrte Ruhepause in unserem bisherigen Dauernomadenleben.

13.8.2024 16.33 h, bei 27 Grad Celsius draußen

Brief an alle Freunde und Bekannten im deutschsprachigen Raum: Galsan Tschinag und Sabine Gödecke wünschen alles Gute zum Jahreswechsel 2023/2024.

Galsan Tschinag und Galtaikhuu Galsan senden uns herzliche Fotogrüße zu Tsagaan Sar

Das diesjährige mongolische Mondneujahrsfest 2023 ist nach buddhistischer astrologischer Überlieferung das Jahr des schwarzen Wasserhasens. In der Mongolei ist es ein großes Familienfest: „Am Neujahrsfest zünden Familien Kerzen an Altaren an, welche die buddhistische Erleuchtung symbolisieren. Zudem begrüßen sich die Leute mit für Tsagaan Sar spezifische Begrüßungen, darunter Амар байна уу? (Amar baina uu?), was „Gibt es Frieden?“ bedeutet. Viele Mongolen besuchen an diesem Tag auch ihre Freunde und Familie und tauschen Geschenke aus. Eine typische mongolische Familie würde sich zum Beispiel im Haus des ältesten Familienangehörigen treffen.“ Quelle: Wikipedia

Mongolisches Mondneujahrsfest 2021

Die Mongolei begrüßt am 12.Februar 2021 das Neujahr nach dem Mondkalender und es heißt Zagaan Sar, übersetzt weisser Monat. Obwohl in Ulaanbaatar strenge Ausgagnssperre bis Ende Februar herscht, dürfen die Familien zu Hause im familiären Kreis das Fest feiern. Auf dem Land dagegen dürfen die Nomaden ganz normal feiern.

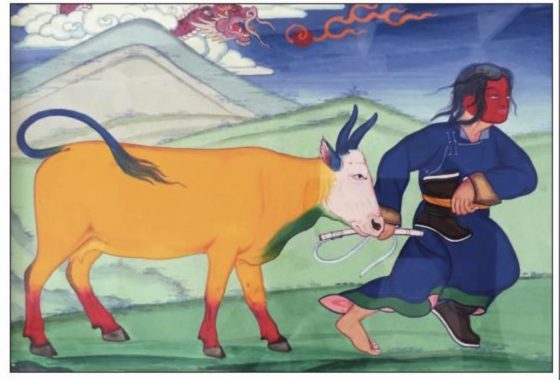

Nach der mongolischen Astrologie wird das Neujahr nach dem ersten Frühlingstag bzw. nach dem ersten Tag des Jahres erörtert. Danach wurde auch das Bild gemalt. Wenn man die Merkmale des „Weiss-Eisen Rindes“ genauer anschauen will, nimmt man Nachzeichnungen der „Gelben Kuh“ zur Hilfe, deshalb wird einmal vom „Weiss-Eisen Rind“ und einmal von der „Gelben Kuh“ gesprochen.

Der erste Tag des Frühlings wurde entsprechend der mongolischen Astrologie in ein symbolträchtiges Bild übersetzt.

Das Jahr des Rindes harmonisiert gut mit jungen Menschen und für Menschen im mittleren Alter. Für ältere Menschen und Kleinkinder dagegen sieht es beschwerlicher aus. Laut dem Bild wird die wirtschaftliche Lage des Staates (Mongolei) positiv sein, das Volk jedoch protestiert gegen die Regierung und ist unzufrieden. Aber die Gesundheit des Volkes ist sehr gut.

Der Anfang des Frühlings und Sommers ist sehr niederschlagsreich. Der Herbst wird lang werden und der Sommer bringt eine gute Ernte. Das Vieh wird gut gedeien.

Auf keinem Neujahrstisch fehlen darf das traditionelle Neujahrsgebäck, Ul Boov genannt (Sohlenkuchen- weil es die Form einer Schuhsohle hat). Das Gebäck wird kunstvoll auf dem Tisch aufgestellt in verschiedenen Schichten. Die Anzahl Schichten richtet sich nach dem Status der Familie, der Anzahl Kinder, Enkelkinder und Nachkommen und nach dem Alter des ältesten Mitglieds der Familie, also entweder 3,5, 7 oder 9 Lagen. Man sagt heute zum erlebten Leben eines Menschen – „so viele Socken“ hat er erlebt, frühe hiess es „so viele Schuhsohlen“ hat er erlebt, daher kommt die Form des Gebäcks und symbolisiert das erlebte Leben und die Erfahrungen. So wünscht man sich noch mehr Erfahrung.

Der Mensch hat fünf Arten von Körper in einem: Fleischkörper, Knochenkörper, Blutkörper, Luft- bzw. Geistkörper sowie Aussenfeuerkörper, auch Aura genannt. Auf dem von dieser Welt gegebenen Körper kommt noch dazu der Verstand und das Wesen aus der Hinterwelt. Somit ist der Mensch eine Schöpfung zweier Welten. Darum stellt man meistens den Gebäckturm mit 5 Gebäckstücken auf, um die 5 Körper zu symbolisieren. Also das Alter und der Körper ist auf einem Tisch.

In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Freunden in Europa und in anderen Ecken der Welt Gesundheit in allen fünf Körpern und mögen wir uns bald wieder sehen.

Galsan Tschinag und Galtai Galsan, im Februar 2021

Vorweihnachtlicher Rundbrief aus der Mongolei von Galsan Tschinag Dezember 2020:

O Ihr Lieben Freunde jenseits der hässlichen Mauer, gezogen durch die knöcherne Hand des geheimnisumwitterten Unwesens CoronaVirus!

Der Elfte Tag vom Elften Monat des von außen so ausgeglichen aussehenden Jahres 20:20 war wohl für die Mongolei Ihr Elfter September oder auch Elfter März – dieses letztere Datum traf, glaube ich doch, Spanien, oder? Jedenfalls passierte da auch etwas fürchterlich Blutiges – so kommt mir vor.

Ja, an diesem Elften November /, an welchem wir Punkt Elf Uhr Elf Minuten in unserer lieben /nachträglich als so unfrei attestierten/ DDR doch mit dem Faschingsfest zu starten pflegten, startete das CoronaVirus mit seinem Schreckensterror: Ein LKW-Fahrer, der aus Russland Güter herüberbrachte, wurde als angesteckt erkannt und als diese Erkenntnis an die Öffentlichkeit drang, hatte er schon mit Hunderten von anderen Personen Berührung gehabt!

Diese Nachricht glich einer Bombe, die einschlug und Schreckenswellen bis an alle Ecken und Enden des Landes auslöste. Die Menschen, die ganze zehn Monate lang zwar auch mit Nachrichten über die Pandemie von vielen Kanälen aus bombardiert worden waren, dabei aber in dem schmeichelhaften Glauben gelebt haben, dass wir mit unserer guten Luft und ökologischen Küche resistent selbst gegen Pandemien wären, gerieten in Panik, wie alle selbstgekürten Helden.

Die, welche all die Tage, Wochen und Monate Heldenrollen gespielt hatten und jene, die so angenehme Rollen gewöhnt waren, wurden mit einem Mal klein und nachdenklich. Und stecken seitdem in strengstem Lockdown. Und fingen an, wieder auf Worte und Gesten der Machthaber zu hören. Dies, als wenn die alten Ängste in den Menschen wieder erwachten. Ja, das hat man einmal gekannt. Und selbst in denen, die jene Zeiten selber nicht gekannt haben, müssen die Ängste durch Erzählungen ihrer Nächsten nachgewirkt haben. Jedenfalls erwiesen sich die Mongolen als regierbarer als europäische Völker, die aus ihrem Menschenrecht nach eigenem Belieben verschiedene religiöse Sekten drehten und so sich schwer taten, indem sie in die Mörderschere der Pandemie pathetisch marschierten.

Oder war es der berühmt-berüchtigte Geist von dem DschingisKhan, der uns immer noch auf eine Linie zu stellen weiß, wie eine englische Zeitung, unsere Disziplin bewundernd, über die Lage hierzulande geschrieben haben soll? Wie auch immer, ich fand das, was hierzulande geschah, wesentlich besser als das Chaos, das in europäischen Ländern seit Monaten herrscht.

In den vergangenen drei Wochen gab es an die vierhundert Ansteckungsfälle. Und wenn ich die Herkünfte der Neuansteckungsfälle beobachte – vorgestern 17, gestern 11, heute 10, so kommen diese dabei alle aus Gruppen unter Quarantäne gesetzter Kontaktpersonen. Sodass man glauben dürfte, dass die Behörden es wieder in Griff hätten. Wenn es damit stimmte, wäre es einfach wunderbar. Und dann darf die Welt unsere dshingisisch-mongisische Disziplin ruhig weiter bewundern!

Der Winter scheint wieder einmal recht kalt ausfallen zu wollen. Relativ viel Schnee liegt schon. Komplizierter wird die Überwinterung dadurch, dass Tausende von Nomaden mit Abermillionen Stück von Tieren auf Suche nach Weidegras und Schutzbleiben unterwegs sind. Neulich habe ich im Radio Interviews mit solchen Wandersleuten mir angehört: Sie sprachen von gut 700 Kilometern, die sie noch zu gehen hätten, um an dem angepeilten Ziel anzukommen. Dabei dachte ich, dass sie, kaum am Ziel angekommen, die Heimreise schon wieder anzutreten haben, und da werden die Herden abgemagert und abgeschwächt sein, vor allem die Muttertiere mit ihren von Tag zu Tag anschwellenden und schwerer drückenden Leibesfrüchten!

Diese Plackerei deswegen, weil es im Land einfach zu viele Tiere gibt. In all den Jahren der Planwirtschaft verfügte die Mongolei im Durchschnitt über 27,5 Millionen Stück Tiere. Im letzten Herbst ergab die Tierzählung über 90 Millionen und es hieß, damit wäre die Kapazität der Futtermöglichkeiten um das 4,5fache übertroffen. Einfach unmöglich!

Daher wohl reden die Tierexperten davon, 20 Millionen gleich schlachten zu lassen, während in anderen Jahren zur Winterschlachtung nur 10 Millionen Stück freigegeben wurden.

Es ist unausweichlich, dass wir demnächst machen müssen, was die Innere Mongolei in China in den letzten Jahren auch tut: Die Stückzahl der Tiere verringern und gleichzeitig danach streben, ihre Produktivität zu erhöhen. Wobei der Grundcharakter der mongolischen Viehwirtschaft auch weiterhin unangetastet bleiben sollte: Weidewirtschaft mit freilaufenden Tieren. Und gerade das würde die einzigartige Qualität von Milch und Fleisch in der Mongolei weiterhin aufrechterhalten.

Letztes Wochenende hatte ich die Ehre, ein Webinar zu leiten. Zwei Dutzend Menschen kamen da aus zahlreichen Ecken von vier Ländern zusammen. Und das war meine allererste Veranstaltung in der Art. O davor war ich aufgeregt und habe mir merkwürdige Gedanken gemacht, wie noch nie im Leben. Und so habe ich zu Übungszwecken den virtuellen Raum, der irgendwo für die Veranstaltung errichtet worden sein soll, einige Male angeklickt. Und zu meinem Erstaunen habe ich dort gleich jemanden getroffen! Also müssen andere auch neugierig auf das Bevorstehende gewesen sein. Und wir kamen sofort zu einem sehr herzlichen Gespräch. Was mich ermutigte. Zu meiner Freude standen dort die Namen von den Personen. Ich war so ungeduldig auf eine jede von ihnen. Also wagte ich als Probe, einige der Namen auch anzuklicken. Und einige tauchten auch auf, ganz einfach, wie Wolken aus dem nichts! So bildete sich im Irgendwo – oder auch Nirgendwo – eine Familie. Ja, genau dieses wunderbar liebe, heilige Wort möchte ich für das Gebilde, das in jenem Niemandsland, aber ebenso auch Jedermanns-Wohn- und-Wirkraum sich zeigte und festigte, verwendet haben. An manchen Tagen waren wir zu viert, fünft, sechst, an anderen aber schon zu neunt, zehnt, elft. Und das Wunderbarste dabei war: Wir gewöhnten uns schnell und heftig aneinander. Sodass man es mit Gefühlen wie bei Liebe auf den ersten Blick vergleichen könnte. Also kam auf diese Art und Weise eine Familie zustande.

Und als der erwartete Tag anbrach und wir endlich zusammenkamen, da waren wir tatsächlich von einer allgemeinen Freude erfasst wie Mitglieder einer großen Familie. Und so fühlte ich mich jedenfalls von einer Feierlichkeit erfüllt wie bei einem Familientreffen. Was dann auch von den anderen mehrfach bestätigt wurde. Also war unser Webinar ein voller Erfolg, und die elektronische Post, die mich in den letzten drei, vier Tagen erreicht, scheint, auch nichts Anderes zu meinen. Worum ging es denn bei unserem Treffen? möchte ich nun resümiert haben. Die Ausgangssperre hat in allen Menschen eine große Sehnsucht nach anderen Artgenossen erweckt. Sowie ich mich nach der Nähe, den Stimmen, den vertrauten Gesichtern meines anderen Volkes, des Publikums, gesehnt habe, haben sich wohl viele nach meiner Gestalt, meiner Stimme und meinen Ratschläge gesehnt. Und wir wollten uns endlich wieder einmal aneinander gestärkt haben.

Und nach meiner Meinung zur Lage dieser Pandemie-Ära gefragt , überlegte ich recht lange und komme auf folgende Gedankenbündel: Zuallererst müsste auch ich all die Schäden, die die Pandemie weltweit angerichtet hat, wenigstens erwähnen. Nur, da werde ich wohl kaum auf etwas Nichtgesagtes kommen, weil dies seit vielen Monaten zu den Lieblingsthemen so vieler Redner geworden ist. Daher versuche ich, aus einer anderen Ecke darauf meinen Blick zu richten. Also, die Natur hat sich in der Zwischenzeit ein wenig erholen können, sodass ich so manches Mal geglaubt habe, die Erde wieder atmen zu hören und den Himmel wieder leuchten zu sehen. Ebenso müssten die Flüsse endlich wieder friedlicher geflossen sein und die Meere sanfter gewellt haben. Auch habe ich beobachten können, wie das Wild, so auch das Geflügel sich uns wieder näherten. Worüber ich mich gefreut habe. Dann auch dies: Nicht gerade Freude, aber vielleicht eine kleine Schadenfreude habe ich gefühlt wegen der miesen Lage bei den Großmächten, die ja über alles Mögliche und Unmögliche an Vernichtungswaffen und Foltergerätschaften verfügen – gerade alle diese Herrschsüchtigen und Hochnäsigen, die sich seit langem so allmächtig wähnten, haben mit einem Mal erkennen und klein zugeben müssen, dass sie zum nötigen Augenblick nicht einmal gegen ein so winziges Wesen, wie dieses Virus gewappnet sind und hier absolut ohnmächtig sind, ha! Und dass in den letzten Monaten gerade die Großmächte es am schwersten gehabt haben, das kam mir wie ein Geflüster aus der Ecke des Höchsten Richters vor, muss ich gestehen!

Als wenn die augenblickliche schwierige Zeit mir jedenfalls das Mittelalter mit seiner Pest-Erfahrung näher gebracht hätte. Sodass Boccaccio zu einem meiner heutigen Kollegen geworden und Decamerone eines meiner Hauptthemen gewesen wäre.

Und schließlich hat die Pandemie mir nicht nur die Vergangenheit näher gebracht und sie hat mich auch auf die kommende Zeit zugetrieben. Ja, sie zwang mich, dass ich zu solchen Möglichkeiten wie Online und über Skype meine Wege durch die Welt suchte. Mit einigen von Euch habe ich in den letzten Tagen geskypt und heute erlebe ich mit Euch allen in Online mein erstes Webinar sogar. Also habe ich mit Euch nicht nur Verlust erleiden müssen, sondern auch Gewinne buchen dürfen!

So etwa bestand ich meine Feuertaufe auf diesem neuen, neuesten Felde. Und freue mich nachträglich sehr darüber, dass mein Publikum, genauso wie ich, es auch genossen hat. Und nun gleiche ich einer offenen Tür. Wer es nur wolle, komme ab nun auf mich zugeeilt!

Nun stehet Euch allen die schöne Weihnachtszeit unmittelbar bevor. Unsere nomadische Kultur kennt Weihnachten nicht, dafür werden wir Anfang Februar unser Zagaan Ssar, das Mondneujahresfest, feiern. Also wünsche ich Euch allen ein schönes: besinnliches und stressfreies Weihnachtsfest! Und dann einen guten, gesunden Rutsch in das Neue Jahr, welches wir uns allen coronafrei und friedlich wünschen!

G.T.

Dichterling-Lichterding

und NochHäuptling-erstrecht-Däumling

Herbstbrief 2020 von Galsan Tschinag

Liebe Freunde, seid alle erst einmal über Eurasiens Fernen hin und den Regeln des Herrn Corona zum Trotz fest gedrückt und beschnuppert!

Der allmorgendliche Raureif gehört in vielen Teilen mongolischer Lande schon seit Tagen und Wochen zum Normalbild unseres Lebens. Und zwischendurch hat es sogar etliche Male auch geschneit. Es ist also längst tiefster Herbst in diesem immer noch riesigen Restreich mit dem streng interkontinentalen Klima wie seit Urzeiten. Zumindest kommt es mir so vor, wobei man wissen müsste, dass meine Erinnerungen reichliche sieben Jahrzehnte in sich einschließen. Die Frage ist natürlich, wie dick die Zeitflöze dahinter seien. In der ersten Hälfte dieser Zeitmasse hätte ich wohl, ohne zu stocken, gesagt: O ja, das ist viel Zeit! Aber von meinem heutigen Standpunkt aus betrachtet, werde ich schon zögern, ehe ich darauf antworte.

Erdgeschichtlich gesehen, gleicht sie natürlich der Lebensdauer von Eintagsfliegen, aber gemessen an der Lebenszeit eines Menschen doch schon viel, muss ich zugeben.

Dieser Herbst, der an mir webt und schabt, hat aber etwas, das ihn von allen anderen seiner Vorgänger schreiend deutlich unterscheidet: Es ist heuer alles, alles sehr nass – ganze Wochen lang hat es fast jeden Tag geregnet, und dabei hat die Nässe, die von oben kam, jener, die man bislang kannte, überhaupt nicht geglichen. Den Sprühregen, zu dem wir D’walar (Tuwa), Ak Dshaaschk’n sagen, – auf Kirgisisch Ak Dshaan, gedacht an die berühmte Erzählung von Tschingis Aitmatow, diesen zahmen, leisen, linden, lieben Regen, unter welchem die ganze Luft sehr oft milchigweiß ausschaut, gibt es schon seit langem nicht mehr. Aber auch den anderen Regen, bestehend aus gröberen Tropfen und treffend Boden und Haut heftiger, mit dem man zuletzt gelebt hat, gab es diesen Sommer einfach nicht mehr; die letzten zwei, drei Monate hindurch hat es immer wieder gewittert mit Blitz, Donner und Wassersturz: geschüttet und gegossen, sodass der Boden nach nur wenigen Minuten unter Wasser stand, folglich es zu unzähligen kleinen und großen Hochwassern kam, welche die Wege und Straßen unpassierbar machten. Also hat die Nässe, rettend vor jener gefürchteten chronischen Dürre, gleichzeitig aber verheerende Schäden angerichtet. Ja, der Himmel hat, wie seit Urzeiten eben, gegeben und genommen. Und vor diesem gruseligen Kraftspiel der Natur haben wir Menschen uns natürlich auch diesmal als völlig machtlos erwiesen.

Und dann, das wunde Thema, das mittlerweile Länder und Kontinente wieder einmal zu entzweien droht: das Coronavirus. Sosehr die Mongolei bis auf den heutigen Tag es einerseits auch geschafft, davon unberührt zu bleiben, sind jedoch die mittelbaren Schäden davon unermesslich. (Bis zu diesem Augenblick vermögen die Statistiken hinter den Namen unseres Landes 311 Fälle aufzuhängen, wobei diese zu 100% vom Ausland hereingeschleppt worden sind.) Aber das Syndrom, eingetrieben in die Hirne der Bevölkerung, hat längst-längst eine total betäubende Wirkung. Ja, gerade da haben die Machthaber, die zu jeder Zeit die Angst aller Unterdrückten als ihre mächtigste Waffe zu gebrauchen gewusst, auch diesmal gewaltig davon profitiert: Haben die Parlamentswahlen abermals haushoch gewonnen und glühen und flammen jetzt um die Gemüter der verängstigten und verwirrten Volksmasse, um die Ergebnisse der Kommunalwahlen ebenso zu eigenem Nutzen zu beeinflussen.

Doch scheinen die Bedingungen in der Außenwelt mittlerweile für unsere Obrigkeit, nicht ganz so günstig auszusehen wie vor zwei Monaten. Denn die so ungeduldigen wie auch unfriedlichen Europäer sind wohl längst quarantänemüde geworden. Es gibt Protestdemonstrationen, die wohl von Woche zu Woche immer mehr Menschengruppen erfassen und diese zum Überdenken und Handeln zwingen. Und die Wellen jener Ausschreitungen sind bis in die Steppenmongolei herüber geschwappt. Sodass auch ich denke, nun, was denn, wenn so viele Menschen bereit sind, die Ansteckung in Kauf zu nehmen, dann, Himmel, warum auch nicht – die sollen doch von ihrer selbstgebastelten Abgöttin Freiheit eben freien Gebrauch machen und es auf eigene Rechnung riskieren – lieber in Bars und Kinos zu gehen und sich von Anderen gegen Bezahlung amüsieren zu lassen als unter Quarantäne zuhause gebührenfrei zu hocken und, auf eine Nachricht zu warten, wann denn der letzte Herd für das Virus endlich ausgelöscht sein würde!

Dabei nun bin ich auf meine eigene kleine Erleuchtung gekommen: Vielleicht wird sich das Virus nie-nie-nie völlig austilgen lassen, und statt dessen werden weitere, ganz neue Viren auftauchen und anfangen, an unserem Leben und Sterben zu weben und zu stricken – und was dann?

Und schließlich bin ich von den Ausscheidungen der eigenen Grübelei zu dem Schluss gezwungen worden: Lernen, mit dem Corona zu leben! So wie die Menschheit seit Jahr und Tag mit solchen teuflischen Gefahren eben zu leben gelernt und ihre Existenz bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat, wie mit Krebs, Kernwaffen und Aids!

Wohl sind auch andere Menschen, so auch welche im Führungsstab unserer Staatsmafia zu dieser Einsicht gelangt: Vor einem oder zwei Tagen hat es mit einem Mal geheißen: Die Quarantäne dauert erst einmal nur bis zum 20. d. M. und dann, ab 21.9.2020 werden wir leben und arbeiten müssen/dürfen wie früher! Wobei aber die Staatsgrenzen weiterhin geschlossen bleiben werden! Also sollen/müssen wir in vielem zum alten Takt unseres gewohnten Alltagslebens zurückkehren. Womit für mich und meine Nächsten das große Fragezeichen also weiterhin bestehen bleibt: Wir dürfen weder selber ausreisen noch Gäste aus anderen Teilen der Welt empfangen.

Das ist nun der augenblickliche Stand für mich und Galtai , der erst vor drei Tagen vom Altai zurückgekommen ist. Seine sommerliche Mission dort ist erst einmal erfolgreich zu Ende gegangen. Er kam mit seinem Käse „Tuwa Yaki“, den er über den Sommer hat pressen können, im Vorderteil der Ladefläche seines Kleintransporters und im hinteren mit einem quicklebendigen, gelten und darum auch kugelig wirkenden, ausgewachsenen Rind. O diese Rückreise muss nicht ganz ohne, und dazu auch hochabenteuerlich gewesen sein, nachdem er bei der Hinreise von der Mittelmongolei in den Hohen Altai Zuchttiere gebracht hatte: 2 junge Jakbullen, 31 Ziegenböcke und 10 Mutterziegen. Dazu müsste unbedingt erwähnt werden, dass wir vor drei Jahren eine 30-köpfige Herde von Eliteschafen aus dem Nordwesten des Landes zu uns in den Hohen Altai hinübergeholt haben. Und die Tiere haben sich inzwischen als soliden Kern einer künftigen, hochproduktiven Schafrasse erwiesen.

O wie haben wir uns über seine glückliche Rückkehr gewaltig gefreut! Ich stand – müsste eigentlich sagen: stund – da stumm, ein stolzer Vater! Und seine Frau und Kinder, diese freuten sich natürlich nicht weniger: Ein tüchtiger Familienvater, der sogar nicht vergessen hat, mit einem so gesunden Tier – noch mehr öko kann da kein Tierwesen sein! – an die Reserve als Winterfleisch zu denken!

Vorgestern haben wir uns nicht nur als Vater und Sohn, sondern auch als bisheriger und künftiger Häuptling unseres kleinen Volksstammes getroffen und eine lange, wichtige Unterhaltung miteinander geführt. Der Sohn ist prallvoll von Ideen und glüht, sie alle in die Tat umzusetzen. Ihm gegenüber sitzend und auf ihn schauend, dachte ich wehmütig-versonnen: So war ich wohl in meinen jüngeren Jahren auch, also habe ich einen tollen Nachfolger! Und bei der nächsten würdigen Gelegenheit werde ich ihm die ganze Bürde samt den wenigen materiellen Gegenständen in Gegenwart von einer großen Abordnung unseres Volkes übertragen und selber offiziell zurücktreten, um meine verbliebene Zeit auf Gottes Erde in Ruhe und nach eigenem Belieben zu verbringen. Die organisatorischen und finanziellen Seiten habe ich in den letzten Monaten auch geregelt.

Nun mein Wunsch so an mein eigenes Volk wie auch an Euch, Ihr lieben Freunde und Verbündete weltweit, wird sein: ihm mit Rat und Tat beizustehen, so wie auch ich die Unterstützung so vieler lieber Menschen in Ost und West all die Jahre meiner Anstrengungen um die Weitererhaltung der D’walar als ethnische Minderheit in dieser bilderbuchmäßig nationalistisch aufgeladenen Mongolei habe genießen dürfen.

Mit berggroßem Dank und ozeantiefer Liebe an alle, jede, jeden:

der NochHäupting und erst recht Däumling

G.T.

Galsan Tschinag: Grußwort Frühjahr/Sommer 2020

„Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte!

Das Zeitrad hat sich weiter gedreht, und Ihr verdient es, wenigstens ein Lebenszeichen von mir aus der fernen Mongolei zu erhalten.

Zuerst dies: Sohn Galtai ist nach einer dreitägigen Fahrt mit 2 Yak-Bullen auf der Ladefläche, die aus der Mittelmongolei stammen, im Hohen Altai angekommen .In einem zweiten Auto folgten 41 Kaschmir-Ziegen aus dem Südwesten des Landes. Alle Tiere sind wertvolle Zuchttiere für die Tuwa. Vor 2 Jahren haben wir 30 Schafe aus dem Nordwesten erstmals zur Vermischung mit unseren Schafen zu unserer Sippe bringen lassen (finanziert vom Förderverein Mongolei e.V.) Das hat sich als eine sehr gute Ergänzung für unsere traditionelle Schafzucht erwiesen. Aus diesem Grund werden wir das Zuchtprogramm auf Hengste und Stuten demnächst ausweiten. So ist unser Plan für die nächsten Zeit.

Nach Beendigung der Baumpflanzung im Juni 2020 ist Galtai vorwiegend im Altai tätig. Er hat seine Käserei wieder aufgenommen und beaufsichtigt den Bau eines eigenen Camps in Oelgij für ankommende Touristen und als Begegnungsstätte.

Wie geht es mir?

Meine sonst so trockene Steppenwelt zeigt sich heuer klitschnass und schwimmt in Wasser und Schlamm. Mein Grundstück droht, mit seinen Bäumen, Gräsern und Blumen zu ersticken. Ja, wir haben einen so nassen Sommer, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Es regnet nicht, es schüttet wie aus Kübeln, dazu Hagelschlag. Wir haben keine Beeren mehr, und die Bäume kaum noch Blätter. Der dichte Vorhang, der uns sonst vor den Blicken der Straße schützte, ist nicht mehr. Die Konsequenz: ich habe meine Regenmaschine abgeschaltet …

Und nun zu dem Thema Covid-19:

Da stellt die Mongolei wahrhaft eine paradiesische Insel dar. Obwohl zwischen zwei Pandemie-Großzentren China und Russland gelegen, ist sie als Land bislang coronafrei geblieben. Die 301 Fälle, alles Eingeschleppte von den vielen Mongolen , die aus dem Aausland herübergeholt wurden , sind inzwischen fast alle gesundet. Kein einziger Todesfall! Dies bei den Mongolen, die von vielen Menschen im Ausland bislang für berüchtigt unordentlich gehalten wurden, während woanders, wo so manche Kulturnationen in sich selbst verliebt sind, uns ein trauriges Bild anstarrt. Deutschland, mein Lieblings- und Traumland, das ich aus Ehrfurcht Germanien nenne, was aber geschieht daselbst in diesen Tagen? In den Augen meiner germanienorientierten Vernunft ereignen sich unglaublich unvernünftige Dinge. Der unschöne Geist aus der Zeit, da das heutige Deutschland aus 300 Kleinstaaten bestanden hat, scheint sich wiederbelebt zu haben. Jedes Bundesland pocht auf eigene Gesetze, die sich aber von heute auf morgen ändern.

Was mich erschreckt, sind die vielen Verschwörungstheorien, die Uneinigkeit der Menschen, die Vergötterung des Individuums, die Covidiotie. Dass vor wenigen Tagen und auch gestern, am 30. August, ca. 30 000 Covididioten in Berlin ohne Masken und dicht bei dicht demonstriert haben, ist nach meinem Verständnis einfach unglaublich dumm und rücksichtslos.

Wie das Corona-Virus zustandegekommen ist, wird sich wohl nie eindeutig klären lassen. Menschenwerk oder Werk der Natur? Nun ist es eine unübersehbare Tatsache. Und sie hat alles durcheinandergequirlt, was unser Leben bis dahin ausgemacht hatte. Auch dann, wenn verschiedene Impfstoffe dagegen zur Verfügung stehen, wird es ein Bestandteil unseres Lebens bleiben. Denn gänzlich ausrotten lässt es sich wohl nie.

Dieses Virus hat uns allen viel genommen, aber auch viel gegeben. Die Umwelt zum Beispiel erholt sich, und die Mongolen haben sich als superdisziplinierte Wesen erwiesen. In einer englischen Zeitung soll Folgendes zu lesen sein: „Das Mongolenvolk hat sich wieder einmal unter den Geist von Dshingis Khan gestellt“. Wahr ist jedenfalls, wir sind hygienischer und disziplinierter geworden. Denn wir haben eine Sache sehr gut begriffen: Sollte die Epidemie nicht zum Stillstand kommen, könnte das leicht unser aller Ende bedeuten. Fernerhin hat die Pandemie den größenwahnsinnig Gewordenen gezeigt, dass ihre Kern- und sonstigen Waffen sich schnell als machtlos erweisen, und der Atem des Sensenmannes eher sie streift als die kleinen Randvölker der heutigen Welt.

Sosehr ich mein traumschönes Germanien und die Germanen auch vermisse, ich werde unter den heutigen Umständen in meinem sicheren coronafreien Domizil am Rande der mongolischen Steppe vorerst bleiben. Alles andere wäre wohl in meinem Alter eine versteckte Art von Selbstmord …

Erhaltet Euch eine gute Portion gesunden Menschenverstand, wovon wir alle genug in uns tragen und bleibt gesund!

Häuptling des D’wa-Stammes

Galsan Tschinag

PS. Ab Oktober : Es gibt die Möglichkeit, mit mir per Video zu kommunizieren und Fernberatungen zu erhalten. Auch über Skype bin ich erreichbar. In den Tagen der Abschottung rückte die Technik immer mehr in den Mittelpunkt.

Mehr: www.galsan.info

Bitte einen Tag vorher anmelden tschinag@galsan.info „